-マコモタケ形成を支える植物ホルモンと黒穂菌の遺伝子発現の新知見-

■研究概要

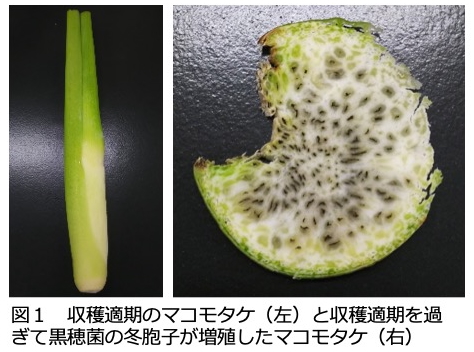

マコモタケは、イネ科植物マコモZizania latifoliaに黒穂菌注1) Ustilago esculenta が感染・共存することで形成される食用部位です(図)。宇都宮大学バイオサイエンス教育研究センターの鈴木智大准教授らの研究グループは、この菌と植物の共存のメカニズムを明らかにすることを目的に、植物ホルモン「インドール-3-酢酸(IAA)」注2)の動態と黒穂菌の遺伝子発現に着目して解析を行いました。その結果、マコモタケの成熟に伴ってIAA量が増加する傾向が見られ、あわせて胞子形成に関与する遺伝子や、機能未解明の複数遺伝子の発現が上昇することが明らかになりました。黒穂菌の感染が宿主植物に及ぼす影響を分子レベルで捉えた本研究は、宇都宮大学、米国パデュー大学、静岡大学による国際共同研究として実施され、2025年6月2日付で学術誌 Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry に掲載されました。

■研究背景

黒穂菌は植物に寄生してコブを形成する担子菌の一種であり、トウモロコシ黒穂病U. maydisやサトウキビ黒穂病U. scitamineaなど、農業上の重要な病害を引き起こします。一方で、一部の黒穂菌は植物と共存関係を築き、食用資源として利用されている例もあります。その代表例が、イネ科植物マコモZ. latifoliaに感染・共存する黒穂菌 U. esculenta によって形成される「マコモタケ」です。マコモタケは、日本や中国をはじめとするアジア諸国で食材として親しまれており、高い経済的価値を有しています。黒穂菌は、マコモの茎の基部に菌性こぶを形成しますが、その過程には植物の成長を調節する代表的なホルモンIAAが関与している可能性が示されています。実際に、黒穂菌自体がIAAを産生することが報告されており、宿主植物であるマコモとの間で、IAAを介した相互作用が存在すると考えられています。しかし、こうした菌と植物のホルモン動態や、遺伝子レベルでの相互作用の詳細については十分に解明されていませんでした。そこで本研究では、マコモタケ形成過程におけるIAAの動態および黒穂菌の遺伝子発現に着目し、マコモとの共生およびマコモタケ形成に関与する分子メカニズムの解明を目指しました。

■研究成果

本研究では、まずマコモの茎および菌えい注3)(黒穂菌が共生して茎が肥大化した部分)中に存在する黒穂菌 U. esculenta の量を、6月から10月までリアルタイムPCRにより定量しました。その結果、菌量は8月以降に急増し、マコモタケの成熟期にあたる10月には6月の約3700倍に達していました。また、植物ホルモンIAAについて、液体培地で単独培養した黒穂菌の菌糸、および各発育段階のマコモの茎と菌えいを対象に、液体クロマトグラフ質量分析(LC-MS/MS)注4)により定量した結果、すべての試料からIAAが検出されました。特に菌えいでは、マコモタケの成熟期にかけてIAA濃度が上昇する傾向が認められました。これらの結果から、黒穂菌が菌えい形成とともに増殖し、同時にIAAを産生していることが示唆されました。

次に、マコモタケの菌えい形成に関与する遺伝子を明らかにするため、黒穂菌に対してRNA-seq解析を実施しました。7月から10月の発達期に菌えいからRNAを抽出し、網羅的な転写産物解析を行った結果、成熟期の10月に発現が上昇する多数の遺伝子が同定されました。特に、胞子形成に関連する遺伝子や、IAAの前駆体からIAAへの変換に関与する酵素遺伝子は10月に有意に発現上昇しており、IAAの蓄積傾向と一致していました。また、10月に顕著に発現が上昇した遺伝子群の中には、機能未知のものも多く含まれており、黒穂菌による菌えい形成や植物との共存に新たな分子機構が関与している可能性が示唆されました。

さらに、マコモと黒穂菌の相互作用に関与する分子機構が、他種の黒穂菌における感染メカニズムとどの程度共通しているかを明らかにするため、トウモロコシ黒穂菌で感染に関与するとされる遺伝子の相同遺伝子について、マコモ黒穂菌における発現をリアルタイムPCRで解析しました。その結果、胞子の成熟に関与するとされる遺伝子は、マコモタケの成熟期に発現が大きく上昇し、トウモロコシ黒穂菌で報告されている発現パターンと一致していました。また、宿主への感染初期に機能するとされる遺伝子も、発現が早期に高く、感染の進行に伴って減少するという同様の傾向を示しました。一方で、その他の遺伝子では両種間で発現パターンが異なるものもあり、宿主との関係性の違いに応じて、種特異的な発現制御が存在する可能性が示唆されました。

■今後の展望

本研究は、マコモタケ形成に関わる黒穂菌の分子機能や植物との共存に関わる遺伝子群の理解を深め、共存関係に関する新たな知見を提供します。一方で、共存のメカニズムの詳細解明には、成熟期に発現が増加する未知の遺伝子の機能解明や、植物ホルモンIAAと他のホルモンとの相互作用の解析が不可欠です。また、成熟期に胞子形成に関わる遺伝子の発現は活発になるものの、実際には黒穂菌が無性化して胞子形成を抑制し、マコモタケの形態が維持されていると考えられています。今後は、無性化に関わる分子基盤の解明を含め、宿主応答や環境因子を踏まえた菌と植物の相互作用の全体像の解明を目指します。

■研究支援

本研究は、日本学術振興会 科学研究費補助金(課題番号:16K15088)、宇都宮大学UU-COE研究プロジェクト、大阪発酵化学研究所(IFO)からの助成(助成番号:LA-2022-029)の支援を受けて実施されました。

■用語解説

注1)黒穂菌:担子菌の一種で、植物に寄生してコブ(菌えい)を形成する真菌。トウモロコシやサトウキビの重要病害を引き起こす種が知られている一方、マコモ(Zizania latifolia)に感染する Ustilago esculenta はマコモタケの形成に関与し、食用資源として利用されている。

注2)インドール-3-酢酸(IAA):植物ホルモン(オーキシン)の一種で、植物の細胞伸長や分化、器官形成などを調節する重要な分子。近年では一部の微生物もIAAを産生し、宿主植物との相互作用に寄与することが注目されている。

注3)菌えい:真菌が植物体内に侵入・増殖することで形成される肥大化組織。マコモタケは、黒穂菌 (U. esculenta)がマコモの茎に寄生して菌えいを作り、その肥大部位が食用とされる。

注4)液体クロマトグラフ質量分析:液体クロマトグラフィーと質量分析計を組み合わせた分析手法。複雑な試料中の化合物を分離・検出・定量することが可能で、微量の植物ホルモンや代謝産物の定量解析などに広く用いられている。

■責任著者より一言

バイオサイエンス教育研究センター 准教授 鈴木智大

天然物化学・生物化学・生命情報科学を専門とし、特に担子菌類(きのこ)を対象に、機能性成分や二次代謝産物の探索、遺伝子解析を通じて生理活性や代謝機構の解明に取り組んでいます。本研究は、栃木県内の大内マコモタケ研究会の皆様にご協力いただき、成熟期の菌えい採取や現地調査を繰り返すことで実現しました。特にRNA-seq解析では高品質なRNAを確保するため、研究メンバーが採取時期を見極めて現地で何度も採集を行ったことが印象的です。

論文情報

論文名:Transcriptomic resource and hormonal profiling of the smut fungus, Ustilago esculenta, coexisting with Zizania latifolia and forming Makomotake. (マコモと共存する黒穂菌 Ustilago esculenta の遺伝子発現解析とホルモン動態の網羅的解析)

著者:Yuki Tanaka, Akiko Ono, Daichi Aoki, Rina Matsuda, Yuina Kitsukawa, Jae-Hoon Choi, Xiaonan Xie, M Catherine Aime, Hirokazu Kawagishi, Tomohiro Suzuki*

掲載誌:Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry

URL:https://doi.org/10.1093/bbb/zbaf084

英文概要

Ustilago esculenta is a smut fungus that parasitizes Zizania latifolia, forming edible fungal galls known as Makomotake. In this study, we quantified indole-3-acetic acid (IAA) produced in liquid-cultured U. esculenta and in fungal galls at different growth stages. IAA was detected in both samples, and its content showed a tendency to increase during the mature growth stage in October. Furthermore, RNA-seq analysis was performed to investigate gene expression changes in U. esculenta during different developmental stages. The gene involved in spore maturation was upregulated in October, consistent with fungal maturation. Moreover, numerous genes with unknown functions were significantly upregulated, highlighting potential targets for further investigation. These findings provide insights into the molecular mechanisms underlying fungal gall development and the symbiotic relationship between U. esculenta and Z. latifolia, providing a foundation for future research on fungal-plant interactions.

本件に関する問合せ

(研究内容について)

国立大学法人 宇都宮大学 バイオサイエンス教育研究センター 准教授 鈴木智大

TEL:028-649-5527 FAX:028-649-8651 E-mail: suzukit@cc.utsunomiya-u.ac.jp

(報道対応)

国立大学法人 宇都宮大学広報・渉外係

TEL:028-649-5201 FAX:028-649-5026 E-mail: kkouhou@a.utsunomiya-u.ac.jp